外国人技能実習制度

外国人技能実習制度は、1960年代後半頃から海外の現地法人などの社員教育として行われていた研修制度が評価され、これを原型として1993年に制度化されたものです。

技能実習制度の目的・趣旨は、我が国で培われた技能、技術又は知識(以下「技能等」という。)の開発途上地域等への移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与するという、国際協力の推進です。

制度の目的・趣旨は1993年に技能実習制度が創設されて以来終始一貫している考え方であり、技能実習法には、基本理念として「技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない」(法第3条第2項)と記されています。

技能実習制度の内容は、外国人の技能実習生が、日本において企業や個人事業主等の実習実施者と雇用関係を結び、出身国において修得が困難な技能等の修得・習熟・熟達を図るものです。期間は最長5年とされ、技能等の修得は、技能実習計画に基づいて行われます。

技能実習と特定技能

事業協同組合や商工会等の営利を目的としない団体 ( 監理団体 ) が技能実習生を受け入れ、傘下の企業等 ( 実習実施者 ) で技能実習を実施します。

2019年4月に特定技能制度が施行されたことで、3年の実習を修了した技能実習生は、特定技能 ( 就労者 ) に移行し、継続して企業で業務を行える様になりました。

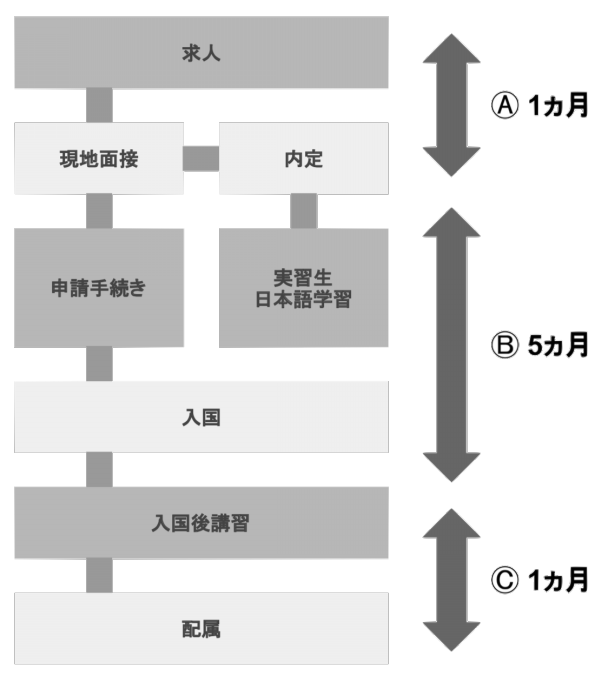

スケジュール

簡単なスケジュールのご紹介です。

Ⓐ 1ヵ月

1. 組合加入・募集要項の確認後、現地の送出機関を通して求人募集を行います。

2. 面接を実施し内定者を決定します。

Ⓑ 5ヵ月

3. 各種申請手続きに入ります ( 実習機構 / 入国管理局等 )

4. 実習生はこの期間に日本の言語・文化・生活習慣について勉強します ( 教育施設で寮生活 )

Ⓒ 1ヵ月

5. 入国後、日本の教育機関で再度、日本の言語・文化・生活習慣について勉強します ( 教育施設で寮生活 )

6. 企業 ( 実習実施者 ) に配属

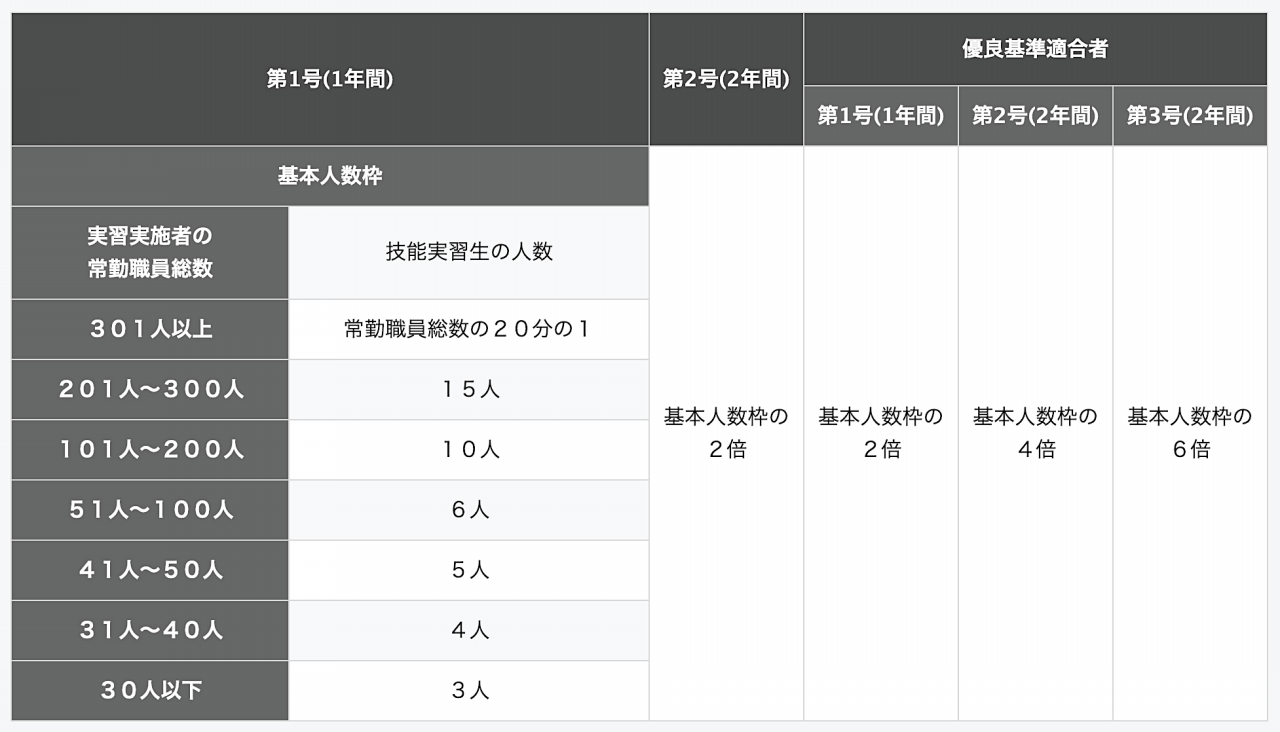

技能実習生の人数枠

実習実施者が受け入れる技能実習生については上限数が定められています。

※ 常勤職員数には、技能実習生(1号、2号及び3号)は含まれません。

※ 下記の人数を超えることはできません。

1号実習生:常勤職員の総数

2号実習生:常勤職員数の総数の2倍

3号実習生:常勤職員数の総数の3倍

外国人技能実習制度の対象となる職種について

| ● 農業関係(2職種6作業) | :耕種農業、畜産農業など農業各種 |

|---|---|

| ● 漁業関係(2職種9作業) | :漁船漁業、養殖業など漁業各種 |

| ● 建設関係(21職種31作業) | :建設関係(21職種31作業)さく井、建築板金、冷凍空気調和機器施工、 建具製作、建築大工、鉄筋施工、とび、タイル張り、かわらぶき、 左官、配管、内装仕上げ施工、建設機械施工など建設各種 |

| ● 食品製造関係(9職種14作業) | :水産練り製品製造、ハム・ソーセージ・ベーコン製造、 パン製造など食品製造各種 |

| ● 繊維・衣服関係(13職種22作業) | :紡績運転、織布運転、染色、ニット製品製造、紳士服製造、 寝具製作など繊維・衣服各種 |

| ● 機械・金属関係(15職種27作業) | :鋳造、鍛造、機械加工、金属プレス加工、めっき、機械検査、 電子機器組立て、プリント配線板製造など機械・金属各種 |

| ● その他(10職種22作業) | :家具製作、印刷、製本、プラスチック成形、強化プラスック成形、 塗装、溶接、工業包装、紙器・段ボール箱製造など各種 |